澳門科技大學材料科學與工程研究院助理教授歐清東團隊在納米光電信息器件領域取得重要進展。該團隊開創「金剛石轉印」技術,為二維半導體電子與光電器件的晶圓級規模化集成提供新方案,有望助力二維材料在光電集成芯片領域的應用。相關研究於今年先後2次發表在國際權威期刊ACS Nano。

二維半導體,是一類厚度僅為一個或幾個原子層的超薄材料,因其卓越的物理化學特性,在納米光電子學領域展現出巨大應用前景。例如,過渡金屬硫化物的原子級薄層特性可實現優異的靜電控制與微型化器件製造,為延續摩爾定律提供了超越硅基芯片極限的新路徑。然而,傳統光刻與金屬沉積工藝,容易損傷金屬與半導體界面,嚴重制約器件性能。同時,晶圓級二維電子與光電器件的開發仍存在重大挑戰,特別是規模化製造中如何兼顧高性能與均勻性這一關鍵瓶頸。如突破此關鍵瓶頸將加速二維半導體芯片材料的產業轉化。

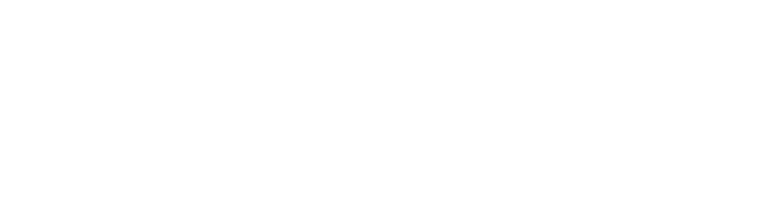

針對以上關鍵問題,歐清東助理教授聯合國內外合作團隊創新性地開發出金剛石輔助電極轉印技術,實現了任意功函數金屬電極的直接轉移(圖1),進一步在晶圓級單層二維半導體薄膜上實現了電極陣列的范德華集成。通過氫化金剛石表面的非粘附特性,成功實現無損傷、無裂紋的電極陣列轉印,特別是首次一步法完成了晶圓級具有不同金屬功函數的不對稱電極的精準轉移。該技術突破了傳統多次光刻和刻蝕的複雜工藝,將降低芯片製造成本和時間。

圖1. 任意金屬電極轉移前後的光學照片(ACS Nano 2025, 19, 3579.)

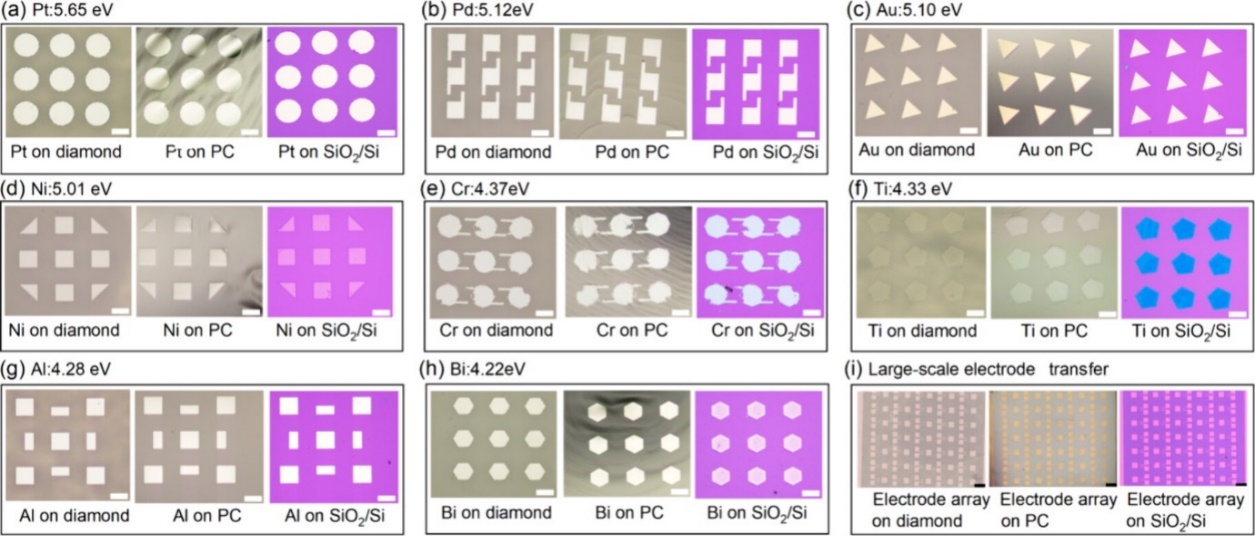

研究團隊在二維半導體薄膜上實現了大面積金屬電極陣列的高均勻性集成,超潔淨界面使接觸電阻大幅降低,器件的電學性能表現出優異的一致性。基於前述不對稱電極轉移技術,團隊進一步構建了均勻的光電二極管器件,並將該技術拓展至光電探測器陣列的製造,用於高性能圖像傳感(圖2)。

圖2. 晶圓級不對稱金屬電極器件陣列及光電探測成像技術(ACS Nano 2025, 19, DOI:10.1021/acsnano.5c09815.)

論文網址:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.4c13592

論文題目:Pick-and-place transfer of arbitrary-metal electrodes for van der Waals device fabrication

主要作者:第一作者為澳科大邢凱健博士、莫納什大學Daniel McEwen與尹越峰博士;通訊作者為澳科大邢凱健博士與歐清東助理教授、昆士蘭理工大學Dong-Chen Qi教授、莫納什大學Michael S. Fuhrer教授

論文網址:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsnano.5c09815

論文題目:One-step transfer of symmetric and asymmetric contacts for large-scale 2D electronics and optoelectronics

主要作者:第一作者為澳科大博士後劉晶瑩博士與邢凱健博士、南京大學博士生李林濤;通訊作者為澳科大邢凱健博士、南京大學郝玉峰教授、澳科大歐清東助理教授

以上研究得到了澳門科學技術發展基金(FDCT 0065/2023/AFJ, 0116/2022/A3, 0009/2022/AGJ),國家自然科學基金和廣東省自然科學基金等項目資金支持。